Darmverschluss bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen

(Maligne intestinale Obstruktion - MIO)

Ein Darmverschluss kann im Verlauf fortgeschrittener Tumorerkrankungen auftreten und geht mit unterschiedlichen

Symptomen einher.

Allgemeines

von Dr. in Daniela Jahn-Kuch, MSc

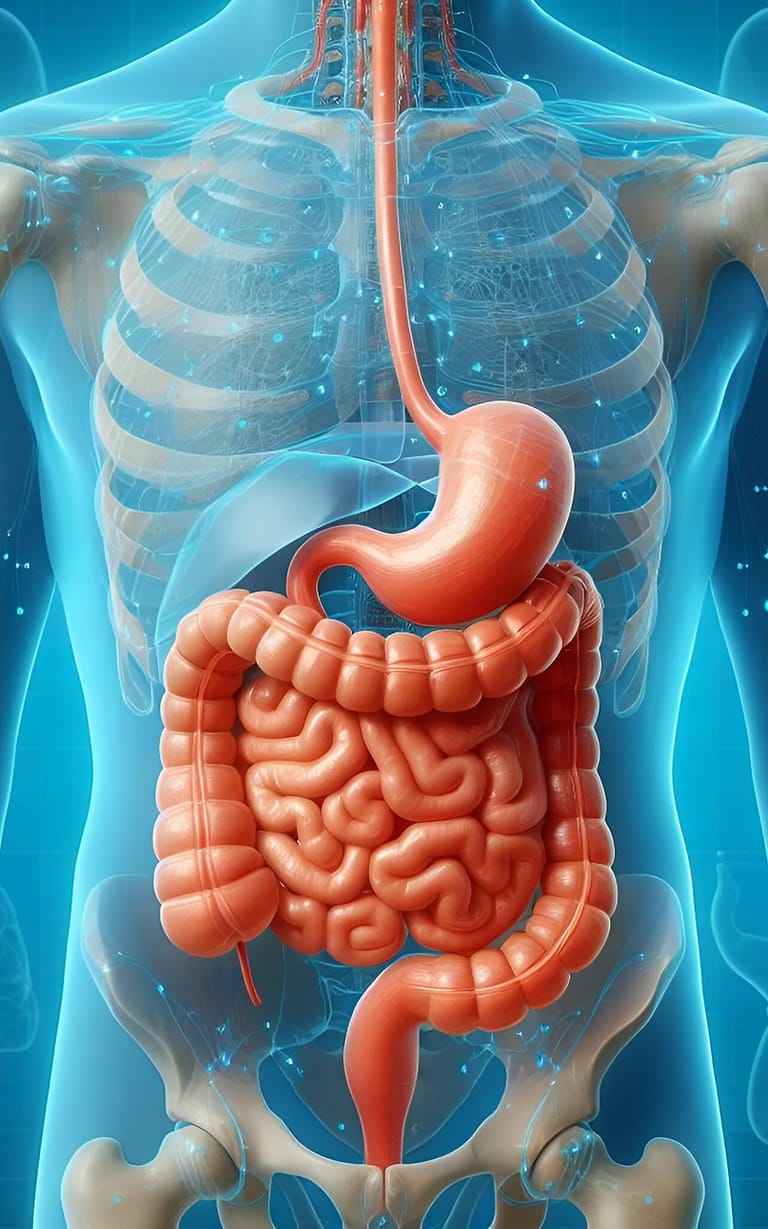

Ein Darmverschluss kann als Folge einer fortgeschrittenen Krebserkrankung auftreten. Besonders häufig sind Patient:innen mit Tumoren im Bauchraum oder mit Metastasen (Absiedlungen von Tumoren) im Bauch betroffen.

Dabei ist der Darm teilweise oder vollständig verschlossen – entweder durch den Tumor selbst oder durch ein Einwachsen des Tumors in die Nerven und Blutgefäße des Darms. Bestimmte Medikamente, die häufig zur Symptomlinderung eingesetzt werden (z. B. Opioide oder Antidepressiva), können einen drohenden Darmverschluss noch verstärken.

Symptome

Ein Darmverschluss kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Die Beschwerden entwickeln sich meist über Tage bis Wochen und können folgende Symptome umfassen:

Übelkeit und Erbrechen

Bauchkrämpfe und Schmerzen

Blähungen, Verstopfung oder fehlender Stuhlgang

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Schwäche

Wie wird die Diagnose gestellt?

Zur sicheren Diagnose wird in der Regel eine CT-Untersuchung des Bauchs mit Kontrastmittel durchgeführt.

Behandlungsmöglichkeiten

Operative oder interventionelle Eingriffe:

Operationen werden in der Palliativsituation nur dann erwogen, wenn sie Lebensqualität verbessern können und der körperliche Zustand der Patient:innen dies zulässt.

Ziele solcher Eingriffe sind:

Beschwerden lindern

die Verdauung und Nahrungsaufnahme erleichtern

Mögliche Maßnahmen sind:

Entfernung des betroffenen Darmabschnitts

Umgehung des Verschlusses (Bypass)

Anlage eines künstlichen Darmausgangs

Wenn eine Operation nicht in Frage kommt, können eventuell andere Verfahren helfen:

Eine Magensonde (Nasogastralsonde)kann kurzfristig den Druck und das Erbrechen verringern, wird aber oft als unangenehm empfunden und daher selten längerfristig toleriert.

Eine Magenentlastung über die Bauchdecke (PEG-Sonde) ist langfristig angenehmer und erlaubt meist das Trinken und Essen kleiner Mengen Weichkost.

Bei einem lokalisierten Verschluss im Bereich des Magenausgangs kann gegebenenfalls ein Metall-Stent eingesetzt werden, der die Passage wieder öffnet.

Medikamentöse Symptomkontrolle

Das Ziel der medikamentösen Therapie ist die Verringerung von:

Übelkeit und Erbrechen

Schmerzen

👉 Wichtig: Medikamente sollten bei dauerhaftem Erbrechen, liegender Nasogastral- oder Entlastungssonde bevorzugt parenteral (intravenös, subkutan, sublingual oder transdermal) verabreicht werden.

Künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe

Durch die direkte Gabe von künstlicher Ernährung über einen Venenzugang kann zwar einer Mangelernährung bei Darmverschluss entgegengewirkt werden, gleichzeitig kann das zugeführte Volumen aber zu einer Bildung von Ödemen (Flüssigkeitsansammlungen) in Lunge oder Haut führen. Dies kann zu einer zusätzlichen Belastung für Patient:innen werden.

Die Entscheidung hängt ab von:

Tumorerkrankung

Allgemeinzustand der Patient:innen

die noch zu erwartende Lebenszeit

vor allem: den individuellen Wünschen der Patient:innen

Vorausschauende Versorgungsplanung

Ein inoperabler Darmverschluss bei Vorliegen einer Tumorerkrankung ist oft ein Zeichen, dass die Krankheit bereits weit fortgeschritten und die Lebenserwartung meist sehr limitiert ist. Daher sollte mit allen betroffenen Patient:innen möglichst zeitnah ein Gespräch zur vorausschauenden Versorgungsplanung geführt werden. Allen Patient:innen soll so die Möglichkeit eingeräumt werden, die letzte Lebensphase möglichst so zu gestalten, wie es ihren Wünschen entspricht.

Hinweis

Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung. Sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Therapie. Medikamente dürfen nur nach ärztlicher Verordnung und niemals in Eigenregie eingenommen oder angepasst werden. Bitte besprechen Sie individuelle Beschwerden und Therapieentscheidungen immer mit den behandelnden Ärzt:innen.

Quelle:

Leitlinienprogramm Onkologie. (2020). S3-Leitlinie Palliativmedizin (Version 2.2).

Zorn, M., et al. (2010). Maligne intestinale Obstruktion… Zeitschrift für Gastroenterologie, 48, 264–273.

Gwilliam, B., & Bailey, C. (2001). The nature of terminal malignant bowel obstruction and its impact on patients with advanced cancer. International Journal of Palliative Nursing, 7(10), 474–481.

Davis, M. P., & Nouneh, C. (2001). Modern management of cancer related intestinal obstruction. Current Pain and Headache Reports, 5, 257–264.

Ripamonti, C., Twycross, R., Baines, M., et al. (2001). Clinical-practice recommendations for the management of bowel obstruction in patients with end-stage cancer. Supportive Care in Cancer, 9, 223–233.

Bischoff, K., Currow, D. C., Corvera, C., et al. (2014). Unanswered questions in malignant bowel obstruction. Journal of Palliative Care, 30(4), 265–270.

Tuca, A., Guell, E., Martinez-Losada, E., & Codorniu, N. (2012). Malignant bowel obstruction in advanced cancer patients: Epidemiology, management, and factors influencing spontaneous resolution. Cancer Management and Research, 4(1), 159–169.